Campus - 13.08.2025 - 10:43

Was tun mit dem Solarstrom, der im Sommer im Überfluss vorhanden ist – im Winter aber fehlt? Die Antwort darauf könnte im Eisen liegen. Genauer gesagt: in einem Verfahren, das Energie in Eisen speichert und bei Bedarf wieder freisetzt. Genau das entwickelt das junge Cleantech-Startup Iron Energy, ein Spin-off der ETH Zürich, mitgegründet von HSG-Student Daniel Bloch. Die Vision: eine erneuerbare Energieversorgung, die saisonunabhängig, sicher und bezahlbar ist.

Denn Solarenergie boomt: Zwischen 2019 und 2023 nahm die neu installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz jährlich um bis zu 58 Prozent zu. «Das Problem an Strom aus Photovoltaikanlagen ist, dass er im Sommer im Überfluss zur Verfügung steht, im Winter jedoch knapp ist. Wir wollen helfen, die Versorgungslücke zu schliessen», sagt Bloch.

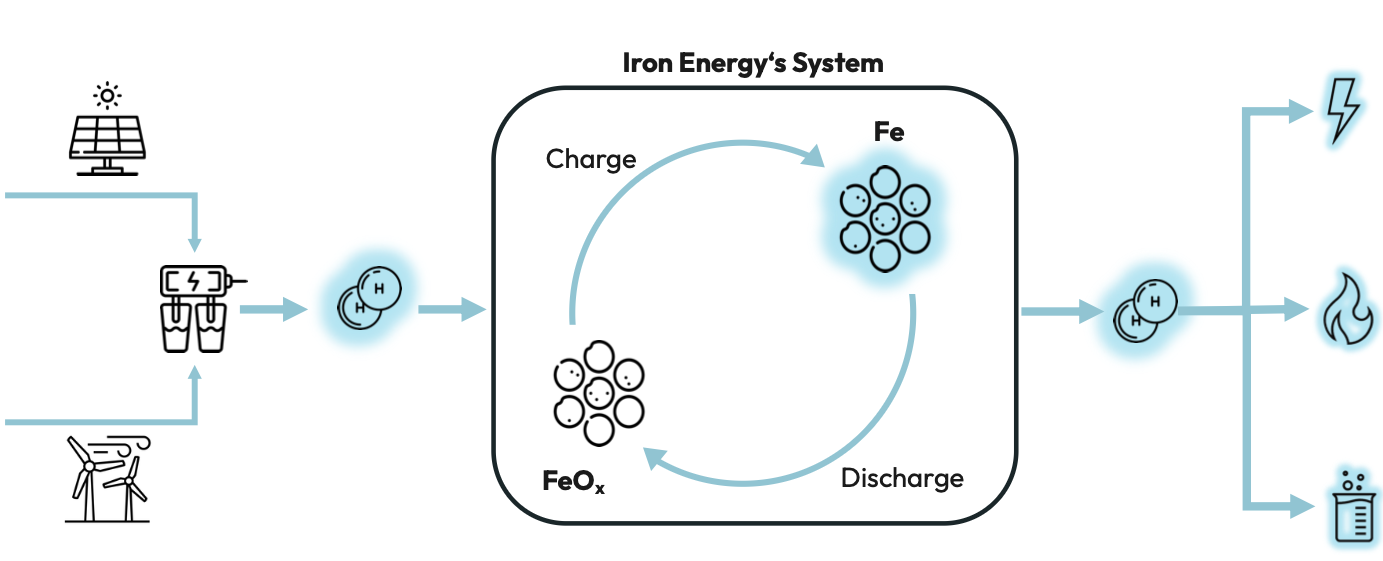

Die Speicherung basiert auf dem Dampf-Eisen-Verfahren (auch bekannt als Steam-Iron-Prozess). Dies ist ein historisches Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff. Iron Energy nutzt diesen Verfahren jedoch, um Wasserstoff zu speichern.

In Zeiten von Stromüberschuss – vor allem im Sommer – wird mit Solarstrom Wasser mittels Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff reagiert anschließend in grossen Tanks mit Eisenoxid-Kügelchen zu chemisch reinem Eisen.

«Die Energie ist dann im Eisen gebunden und kann monatelang praktisch verlustfrei gelagert werden», sagt Bloch. In der kalten Jahreszeit wird der Prozess umgekehrt: Wasserdampf trifft auf das Eisen, in der Reaktion entsteht erneut Wasserstoff – der dann in der chemischen Industrie weiterverwendet oder in Strom oder Wärme umgewandelt werden kann. Um für diesen Vorgang möglichst wenig Energie zu brauchen, wird die Abwärme der Entladereaktion genutzt, um den Wasserdampf zu erzeugen. Die dabei entstehenden Reaktionsprodukt Eisenoxid kann wiederverwendet werden.

Die Technologie wurde von Co-Gründer Samuel Heiniger über mehrere Jahre an der ETH Zürich entwickelt. Heiniger, der Bloch von früher kannte, fragte ihn an, ob er gründen wolle und seine Businessexpertise einbringen wolle. Bloch stieg ein: Zunächst schrieb er seine HSG-Masterarbeit über Iron Energy, heute ist er Mitgründer und CFO des 2024 offiziell lancierten Startups.

«Die HSG hat mir im Studium ein sehr breites Wissen und viele Tools mitgegeben. Und ich kann bis heute ehemalige Dozierende, die sehr oft Praxiserfahrung haben, um Rat und Netzwerkhilfe bitten», sagt Bloch, der sich in den letzten Zügen seines Masterstudiums befindet.

Seit dem Sommer 2023 steht eine Pilotanlage auf dem Campus Hönggerberg der ETH Zürich (siehe Bild rechts). Diese Anlage besteht aus drei Edelstahlkesseln, die mit jeweils zwei bis drei Tonnen handelsüblichem Eisenerz (das hauptsächlich aus Eisenoxid besteht) gefüllt sind. Parallel wird an einer ersten kommerziellen Anlage in der Industrie in Finnland gearbeitet, die 2026 in Betrieb gehen soll. Geplant sind 200 MWh Speicherkapazität, welche in einem Transportcontainer untergebracht sind.

Und das mit einem Material, das günstiger und sicherer ist als Batterien oder traditionelle Wasserstoffspeichersysteme: «Eisenerz ist ein günstiger und gut verfügbarer Rohstoff. Seine Lagerung ist in den Tanks unproblematisch und sicher», so Bloch. Der Platzbedarf ist ebenfalls gering – ein Container von 12 Metern Länge kann den Energiebedarf von rund 100 Einfamilienhäusern decken.

Im Gegensatz dazu ist die traditionelle Lagerung von Wasserstoff aufwändig: Er ist hochentzündlich und flüchtig und muss unter hohem Druck gelagert werden. «Das Eisenerz in unserem Prozess muss zudem nicht speziell behandelt sein. Und man kann es immer wieder verwenden», sagt Bloch.

2026 tritt in der Schweiz das neue Stromgesetz in Kraft. Es erlaubt die Bildung von lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEGs), in denen Strom gemeinsam produziert, geteilt und verkauft werden kann. Iron Energy zielt unter anderem auf diese Lücke: dezentrale, saisonale Speicherlösungen für Gemeinden, Quartiere und Industrieunternehmen. Aber auch Energieversorger sind interessiert. Bereits heute bestehen Absichtserklärungen mit Partnern in Höhe von mehreren Mio. Franken.

Aktuell steht das Startup aber noch vor ein paar Herausforderungen: Für die nächste Finanzierungsrunde werden noch Investoren gesucht und auch technisch braucht es in der Anlagenentwicklung noch den letzten Schliff. Das vierköpfige Team arbeitet hart für seine Vision: «Wir glauben, dass unsere Technologie sehr viel Potential hat – sie könnte dereinst die Schweiz autark mit nachhaltiger Energie versorgen», sagt Bloch.